近日,東南大學倪振華教授、呂俊鵬團隊提出了基于二維材料垂直溝道異質結的室溫紅外探測器,實現了從紫外到中波紅外的超寬波段、高靈敏、高速、室溫紅外探測。相關成果以《基于二維材料垂直溝道異質結的高靈敏高速寬波段中紅外探測器》(“High-sensitivity, high-speed, broadband mid-infrared photodetector enabled by a van der Waals heterostructure with a vertical transport channel” )為題發表在Nature Communications上。

如何實現兼具高速、高靈敏、寬波段響應的室溫紅外探測器一直是紅外探測領域存在的核心瓶頸問題。其中基于傳統材料的中波紅外探測器面臨復雜制備工藝、需低溫制冷降低暗電流、難以小型化集成化等挑戰。二維材料異質結堆疊免受晶格匹配限制、能帶多樣覆蓋超寬波段、超薄柔性易于調控,在降低室溫暗電流、實現寬波段探測、片上集成與智能化處理等方面展現出巨大潛力。然而,盡管現階段基于二維材料的室溫紅外探測器已經取得了重要進展,但其性能與商用制冷型紅外探測器相比仍有差距。

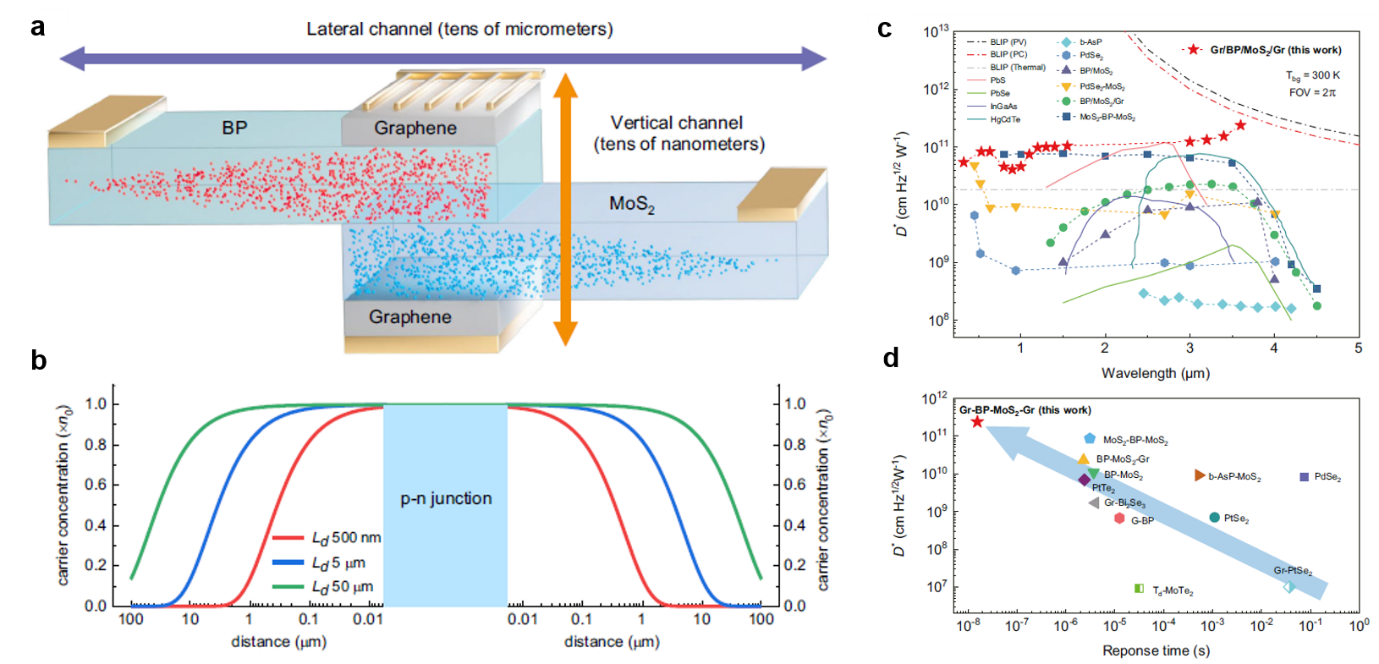

針對這一難題,倪振華、呂俊鵬團隊和南京師范大學物理科學與技術學院劉宏微團隊合作,提出了具有垂直溝道結構的石墨烯/黑磷/二硫化鉬/石墨烯范德華異質結,實現了不同性能指標的協同優化。垂直溝道與水平溝道相比具有如下優勢:一是更高的傳輸效率。垂直溝道將載流子傳輸路徑縮短到數十納米,比水平溝道短三個數量級,使光生載流子在復合之前被電極收集,提升器件量子效率。二是更短的渡越時間。垂直溝道更短的傳輸距離結合沿溝道方向的內建電場,減少了載流子渡越時間,提升器件響應速度。三是更高的收集效率。石墨烯高載流子遷移率有助于快速提取載流子到外部電路。通過多個維度的協同優化,最終實現了比探測率高達2.38×1011 cmHz1/2W-1(接近黑體輻射背景限理論極限),響應速度快至10.4納秒,響應波段覆蓋紫外到中波紅外(325 nm – 3800 nm)的室溫自驅動高性能紅外光電探測器。探測器性能達到了商用制冷型碲鎘汞探測器水平,為下一代室溫高性能紅外探測器的發展提供了新思路。

東南大學電子科學與工程學院、物理學院倪振華教授、呂俊鵬教授,物理學院張嘉霖教授,南京師范大學劉宏微教授為本文的共同通訊作者。集成電路學院吳建峰副研究員和物理學院張嘉霖教授為本文的共同第一作者。該研究受到國家重點研發計劃、國家自然科學基金和江蘇省自然科學基金等項目的資助